講義要旨

今回の研修では、「ろう者」(完全失聴者)である井上氏と手話通訳者の小西氏を講師に迎えた。講義は、講師の用意したレジュメに沿って進行した。

○聴覚障がい者について

はじめに、井上氏の来歴を伺った。

人間は耳から入ってくる情報を蓄積して発音を学んでいくが、井上氏は、幼少より失聴してしまったため、それができなかった。そのため、火がフッとゆらゆら揺れる感覚を知ることで、「ふ」の発音を得た。

こうした失聴者への口語教育では、「読話」(読唇術)、「発声」(発音)、「聴能」(補聴器を使用して訓練する)の三種がある。

しかし、「読話」において、「雨」と「飴」など、アクセントによって意味が変わる単語を「ろう者」は読み取ることはできないので、それらを伝えようとするなら、身振りなどを加える必要がある。

そして、そうした身振りから手話になったものも多く存在する。

ただし、井上氏が通った当時のろう学校では、手話が禁止されていた。現在のろう学校では、少しずつ手話が導入されてきている現状がある。

○聴覚障がい者とのコミュニケーション

聴覚障がい者の区分として、「ろう者」、「中途失聴者」、「難聴者」がある。

「中途失聴者」の場合、失聴する前に、発音を学んでいるため、耳が聞こえる人間と同様に発声が上手い。そのため、周囲に失聴者と思われず、誤解されやすい側面がある。

区分は区分として、失聴の度合いは、人それぞれなので、聴覚障がい者と接する時は、個別に細かく対応していかなければならない。

また、筆談によるコミュニケーションについては、遠回しな書き方では、聴覚障がい者に誤解を与える場合もあるので、直接的・具体的な表現に努める必要がある。

その他、聴覚障がい者を後ろから呼ぶ時は、声が届かないので、肩を叩くなどして、呼びかけてほしい。そのため、図書館にて窓口対応を行う場合は、あらかじめカウンター職員(スタッフ)は、相手の顔を覚えておくようにすることが大事である。

○手話実習

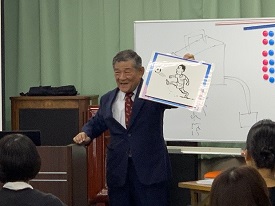

井上氏が、参加者に絵を見せて、問いかける形で手話実習が行われた。

改めて、日常的に使う身振りから手話になったものも多いことを学んだ。特に、「ありがとう」の手話ができると、「ろう者」も安心できるので、是非覚えてほしい。

○質疑応答

(問)聴覚障がい者に対して、後ろから肩を叩いて呼びかけることの是非について。

(答)ソフトな叩き方をしてほしい。

(問)ろう学校で手話が禁止されていた理由について。

(答)当時のろう学校では、聴覚障がい者が社会に出ても手話は使用する機会に恵まれず、かえってコミュニケーションの阻害になるという考え方があった。

○感想等

講義を通して、聴覚障がい者への理解が深まった。手話をはじめとした具体的なコミュニケーションの方法を紹介していただいたことによって、意思疎通が思ったほど困難ではないということを学ぶことができた。是非、今後の窓口サービスに生かしていきたい。

○当日配布資料(会員限定)

当日配布された資料は、ログイン後、「グループスペース」→「会員のページ」→「キャビネット」→「H31年度」→「03 研修」→「第6回職員研修会配付資料」よりご覧になることができます。